Ayer vi una piedra quebrarse. Reventó de improviso, con un estruendo seco y potente, expandiendo partes blancas al exterior, guardando la dura corteza en sus entrañas.

Mirara a donde mirara, ocurría lo mismo: estruendos encadenados, expansión algodonosa y un intenso olor en el ambiente… Las chicharras estridulaban en coro que era por el calor.

Regresé extrañado. Me senté en la mecedora, dejé que el viento refrescara mi sudor y observé el calor evaporando el horizonte. A lo lejos, seguía atronando el reventar de piedra encadenado.

Entré en casa y, donde solía estar la pared principal, daba la bienvenida un umbral de muro derrocado con frondoso y verde bosque al otro lado, y el rumor reconfortante de un arroyo helado.

Pestañeé varias veces, froté mis ojos y llevé con ambas manos la gélida agua a mi rostro. Solté un bufido, expulsando perlas frías, respiré hondo entre el verde intenso y miré un momento hacia atrás, buscando la pista que anclara todo eso a algo racional…

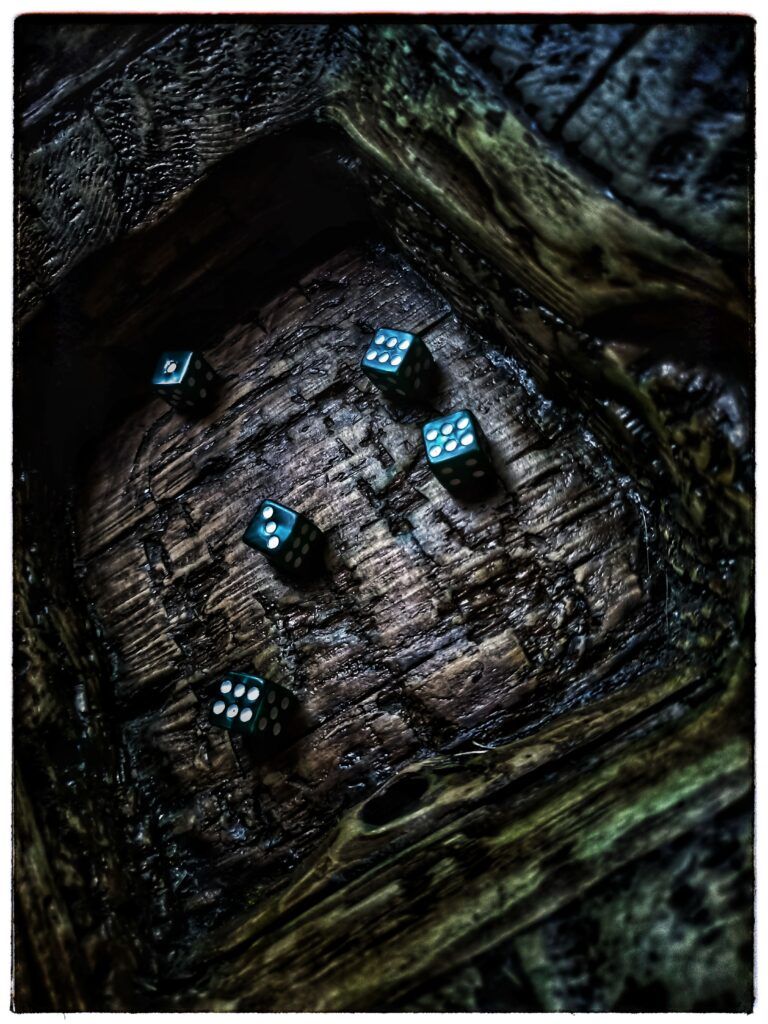

En la mesa del salón, dispersos en el cuenco de madera tallada, estaba el inicio de la respuesta: alguien había lanzado los dados.